Ce n’est pas une surprise, le domaine de la construction émet beaucoup de gaz à effet de serre. Ces émissions sont séparées en deux types : le carbone opérationnel lié à la consommation d’énergie et le carbone intrinsèque lié aux matériaux. Depuis plusieurs années, il y a des débats pour déterminer lequel a le plus grand impact sur les émissions de gaz à effet de serre. La réponse est que les deux ont un impact considérable. Par contre, actuellement, la majorité des efforts pour réduire les émissions du domaine de la construction sont orientées sur le carbone opérationnel. En effet, avec des stratégies comme l’efficacité énergétique et l’électrification des bâtiments, nous arrivons à diminuer la consommation d’énergie. Ces stratégies sont très bien, et même essentielles, mais elles ne sont pas suffisantes pour atteindre les objectifs de réduction des émissions établis par l’Accord de Paris. C’est pourquoi il faut aussi réduire le carbone intrinsèque. La bonne nouvelle est qu’il existe déjà des stratégies pour le réduire et il est possible de les mettre en action dès maintenant.

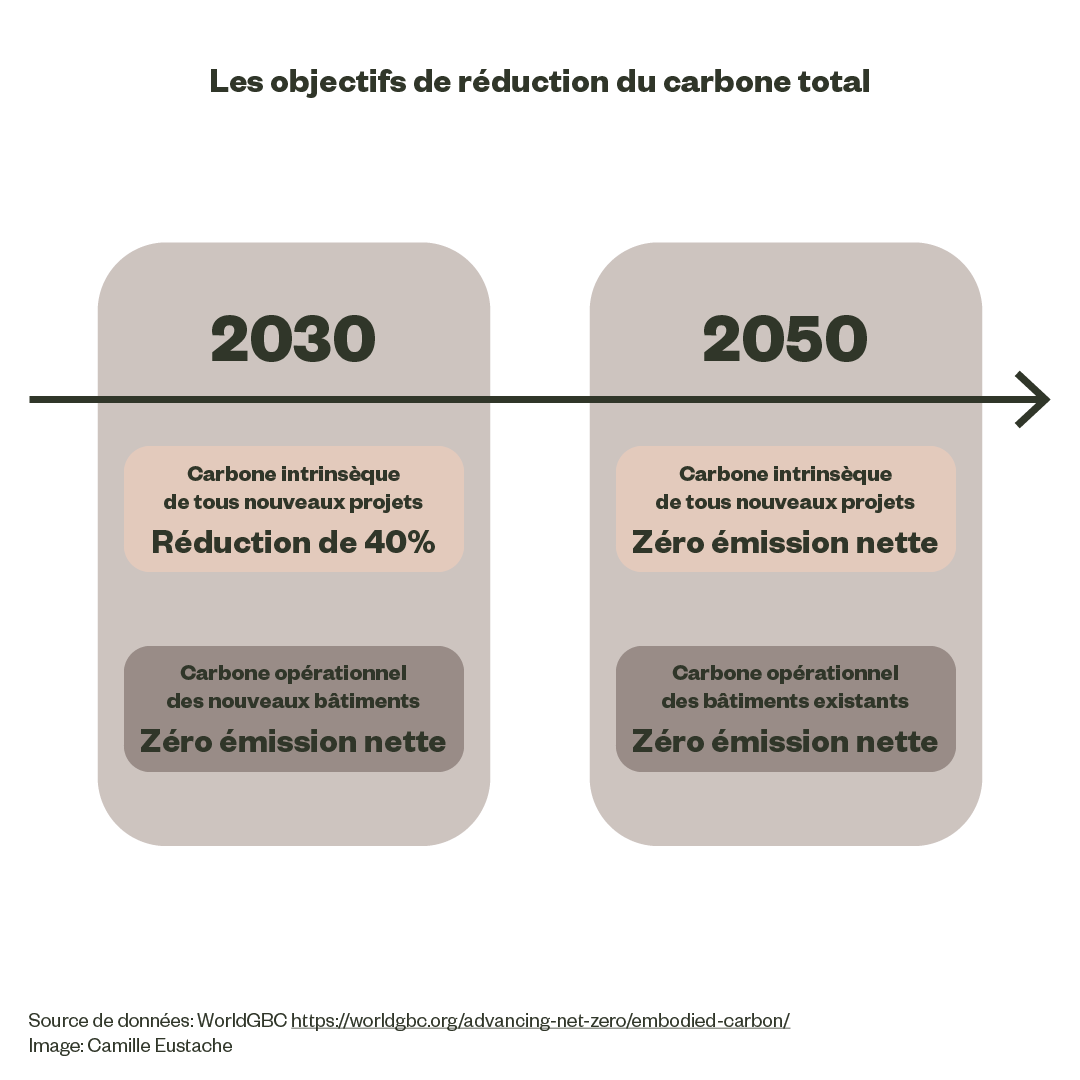

Les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas un enjeu qui s’applique uniquement au domaine de la construction. Vous pouvez aller lire l’article Les émissions de GES pour mieux comprendre l’ampleur du sujet. Par contre, le domaine de la construction a sa part de responsabilité. Parmi toutes les émissions mondiales, 21 % proviennent de ce domaine.1 C’est pourquoi plusieurs organismes dont le World Green Building Council (WorldGBC), ont établi des objectifs de réduction du carbone intrinsèque et du carbone opérationnel. Selon le WorldGBC, d’ici 2030, le carbone intrinsèque des nouveaux projets (bâtiments, infrastructures et rénovations) doit être réduit de 40 % et le carbone opérationnel des nouveaux bâtiments doit atteindre zéro émission nette. D’ici 2050, le carbone intrinsèque des nouveaux projets (bâtiments, infrastructures et rénovations) doit atteindre zéro émission nette et le carbone opérationnel des bâtiments existants doit aussi atteindre zéro émission nette.2

Ces objectifs sont ambitieux, mais ils sont réalistes si nous appliquons des stratégies de réduction dès maintenant pour diminuer autant le carbone opérationnel que le carbone intrinsèque. Tel que spécifié par le WorldGBC, on doit considérer le carbone total du domaine de la construction pour réussir à les atteindre.

Le carbone total est tout simplement la somme du carbone intrinsèque et du carbone opérationnel.3

Le carbone intrinsèque représente les émissions de gaz à effet de serre associées aux matériaux de construction. Elles sont générées durant tout leur cycle de vie : l’extraction des matières premières, le transport, la fabrication, l’installation, l’entretien, la démolition et l’élimination des matériaux.2 et 3 C’est une longue chaîne de production qui a plusieurs impacts néfastes. Même les matériaux les plus simples, comme un colombage 2x4 en bois, passent à travers tout ce processus.

En lien avec le carbone intrinsèque, le carbone initial représente les émissions de gaz à effet de serre émises avant que le bâtiment ne soit prêt à être utilisé. Autrement dit, ces émissions sont déjà rejetées dans l’atmosphère avant que les résidents n’occupent le bâtiment.2 et 3

Pour sa part, le carbone opérationnel représente, les émissions de gaz à effet de serre associées à la consommation d’énergie pour faire fonctionner le bâtiment. C’est-à-dire l’énergie nécessaire pour le chauffer, le climatiser, l’approvisionner en eau, le ventiler et l’éclairer.2 et 3

Le carbone intrinsèque tout comme le carbone opérationnel ont leur part de responsabilité dans la quantité d’émissions de gaz à effet de serre du domaine de la construction. Par contre, puisqu’il ne reste pas beaucoup de temps jusqu’en 2030 et 2050, les gaz à effet de serre émis maintenant sont plus urgents à réduire que ceux émis plus tard dans le cycle de vie des bâtiments. C’est pourquoi si nous voulons réussir à atteindre les objectifs de réduction, il est essentiel de diminuer dès maintenant le carbone intrinsèque, et particulièrement le carbone initial puisqu’il est émis au début des projets.3

Pour réduire le carbone intrinsèque, il est essentiel de le mesurer. C’est la clé pour évaluer les solutions de réduction les plus efficaces et les plus rentables. Pour le mesurer, il faut utiliser ce qu’on appelle une analyse du cycle de vie (ACV).4

L’analyse du cycle de vie est une méthodologie en plusieurs étapes qui permet de visualiser les impacts environnementaux d’un projet sur tout son cycle de vie de l’extraction des matières premières jusqu’à l’élimination en fin de vie. Elle peut être utilisée pour évaluer un bâtiment complet, pour une partie d’un bâtiment comme la structure ou l’enveloppe, pour une infrastructure, pour un produit ou pour un matériau.4

Les étapes d’une analyse du cycle de vie consistent à :

• Définir le but et la portée de l’analyse ;

• Faire l’inventaire de tous les éléments (matières, matériaux, produits et/ou procédés) prévus dans le projet ;

• Calculer le carbone intrinsèque (et d’autres impacts environnementaux) de chaque élément de l’inventaire grâce à une base de données de référence ;

• Analyser les résultats et remplacer les éléments qui produisent trop de carbone intrinsèque.4

Ces étapes peuvent paraître simples, mais elles demandent un travail rigoureux qui prend du temps. La réalisation d’une analyse du cycle de vie peut donc être décourageante. C’est pourquoi il est préférable de s’initier à l’analyse en la voyant d’abord comme un mode de pensée globale plutôt que comme une méthodologie à suivre à la lettre. De cette manière, ça permet de prendre graduellement conscience des impacts de nos choix de conception et de construction sur le carbone intrinsèque. L’analyse du cycle de vie pourra ensuite être réalisée de plus en plus rigoureusement au fil de la pratique.5

Pour être vraiment utile, l’analyse du cycle de vie doit être effectuée au début du projet, dès la phase de la conception. De cette manière, elle permet d’orienter les choix de matériaux et de design pour réduire le carbone intrinsèque. Plus le projet avance, plus il devient complexe et coûteux d’y apporter des modifications.2

Pour aider à prendre des décisions éclairées lorsque vient le temps de choisir des matériaux ou des produits pour un projet de construction, les déclarations environnementales de produit (DEP) sont indispensables. Ce sont des documents fiables qui indiquent des données quantitatives sur les impacts environnementaux d’un matériau ou d’un produit en particulier. Elles sont comme les étiquettes nutritionnelles du domaine de la construction. Elles sont fournies par des manufacturiers, des associations manufacturières ou des instituts de recherche. On peut donc les trouver facilement en ligne sur les sites des manufacturiers ou leur demander si elles ne sont pas accessibles.5 Il existe trois types de déclarations environnementales de produit qui se différencient par leur précision :

• DEP spécifique à l’industrie qui informe sur les impacts environnementaux de plusieurs matériaux offerts par plusieurs compagnies et fabriqués dans plusieurs usines (précision faible) ;

• DEP spécifique au produit qui informe sur les impacts environnementaux d’un matériau offert par une compagnie, mais fabriqué dans plusieurs usines (précision moyenne) ;

• DEP spécifique à l’établissement qui informe sur les impacts environnementaux d’un matériau offert par une compagnie et fabriqué dans une usine spécifique (précision élevée).4

Pour regrouper plusieurs DEP au même endroit, des organismes ont créé des banques de données qui facilitent la recherche. En voici quelques-unes : Building Transparency, EPD et CSA Group.

L’analyse du cycle de vie et les déclarations environnementales de produit sont deux outils indispensables pour mesurer le carbone intrinsèque des bâtiments. Ils permettent d’évaluer la quantité de carbone intrinsèque des matériaux choisi pour un projet. L’équipe de conception peut alors réduire la quantité en remplaçant les matériaux qui sont polluants.

Voyons maintenant les stratégies pour réduire le carbone intrinsèque directement. Pour être efficaces, ces stratégies doivent être intégrées au début du projet lors de sa conception. Parlez-en à votre architecte pour déterminer avec lui les meilleures stratégies de réduction pour votre projet afin de les inclure dès les premières phases.

Voici trois grandes stratégies avec leurs sous-stratégies pour diminuer le carbone intrinsèque peu importe le type de projet de construction. Vous pouvez aussi aller lire l’article Trois questions vers une architecture écologique qui donne de l’information sur des stratégies de base qui permettent aussi de réduire le carbone intrinsèque.

1. Réduire la quantité de nouveaux matériaux

• En rénovant les bâtiments existants (en partie ou en totalité) pour éviter de construire à neuf ;

• En réutilisant les matériaux et/ou les meubles usagers qui sont encore en bon état ;

• En réduisant l’espace lorsqu’on décide de construire à neuf. Par exemple, en concevant des pièces flexibles qui peuvent être adaptées à plusieurs fonctions ou en optimisant les espaces de circulation ;

• En optimisant les matériaux. Par exemple, en simplifiant la structure pour la rendre plus efficace ou en utilisant les bons matériaux aux bons endroits pour profiter au maximum de leurs propriétés.2, 5 et 6

2. Utiliser des matériaux à faible empreinte carbone

• En priorisant des matériaux bio-sourcés, c’est-à-dire qui sont issus de la matière organique renouvelable et qui ont la capacité de stocker du carbone pendant toute leur durée de vie comme le bois, le chanvre ou la cellulose par exemple ;

• En choisissant des matériaux locaux pour limiter le transport (et encourager l’économie locale du même coup).2, 5 et 6

3. Planifier la fin de vie des matériaux

• En optant pour des matériaux durables qui n’auront pas besoin d’être remplacés trop souvent ;

• En évitant les matériaux qui ne se recyclent pas comme le papier peint7 ou les matériaux indissociables par exemple ;

• En développant des détails de jonction qui permettent la déconstruction du bâtiment à la fin de sa vie. De cette manière, les composantes peuvent être réutilisées, réemployées ou recyclées plutôt que d’être démolies.2, 5 et 6

Peu importe les stratégies utilisées, la réduction du carbone intrinsèque est un travail d’équipe. Le client, l’architecte, l’entrepreneur, les fabricants, les sous-traitants, tous les membres doivent être impliqués pour atteindre les objectifs. En travaillant ensemble, il est possible de réaliser des projets performants et très faibles en carbone.6 Par contre, n’oublions pas que des incitatifs et des réglementations à grande échelle doivent aussi être mis en place pour faire avancer la cause.5 Nous avons également besoin de plus de transparence et de plus de traçabilité dans les chaînes d’approvisionnement des matériaux.3 Décarboner les bâtiments est un objectif énorme qui demande du travail à toutes les échelles.

Si nous parvenons aux objectifs, le domaine de la construction n’émettra plus d’émissions de gaz à effet de serre dès 2050. En y mettant tous les efforts, c’est réaliste ! Plus nous comprendrons les impacts du carbone opérationnel et du carbone intrinsèque, plus nous exigerons leur réduction. Plus nous utiliserons les outils pour mesurer le carbone intrinsèque, plus ils deviendront familiers. Plus nous appliquerons les stratégies de réduction, plus elles deviendront évidentes dans le processus de conception. Plus nous décarbonerons le domaine de la construction, plus nous assurerons le futur durable de notre environnement bâti. La réduction du carbone intrinsèque dépend de chacune de nos décisions à travers toutes les étapes du projet. Mises ensemble, elles peuvent faire une énorme différence.

Pour ne rien manquer, inscrivez-vous à notre infolettre !

Bibliographie

1. United Nations Environment Programme. (2024). Global Status Report for Buildings and Construction: Beyond foundations : Mainstreaming sustainable solutions to cut emissions from the buildings sector. https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/45095

2. World Green Building Council. (2019). Bringing Embodied Carbon Upfront : Coordinated action for the building and construction sector to tackle embodied carbon. https://worldgbc.org/advancing-net-zero/embodied-carbon/

3. Lewis, M., Huang, M., Carlisle, S. et Simonen, K. (2021). AIA-CLF Embodied Carbon Toolkit for Architects : Part I : Introduction to embodied carbon. https://carbonleadershipforum.org/clf-architect-toolkit/

4. Lewis, M., Huang, M., Carlisle, S. et Simonen, K. (2021). AIA-CLF Embodied Carbon Toolkit for Architects : Part II : Measuring embodied carbon. https://carbonleadershipforum.org/clf-architect-toolkit/

5. Levée, V. (2024). Le carbone intrinsèque, ça compte !. Magazine Esquisses, 35(1), 14-19. https://www.oaq.com/article-magazine/carbone-intrinseque/

6. Lewis, M., Huang, M., Carlisle, S. et Simonen, K. (2021). AIA-CLF Embodied Carbon Toolkit for Architects : Part III : Strategies for reducing embodied carbon. https://carbonleadershipforum.org/clf-architect-toolkit/

7. Ville de Québec. (s. d.). Résidus de construction. https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/environnement/matieres-residuelles/guide-du-tri/dechets-construction/

8. Greenhouse Gas Protocol. (s. d.). Global Warming Potential Values. https://ghgprotocol.org/sites/default/files/Global-Warming-Potential-Values (Feb 16 2016)_1.pdf